タブロイド紙 VOL.03 発行しました。

意味と無意味。

いまでも思いが残っている。

毎日、粘土で団子だけを一生懸命に作っていた。

彼に「なにを作っているの」と話しかけると、

「つくりたいんです」と言う。次に、

決まって「じゃましないでください」と言うのであった。

ある日、手を休めた時に「完成ですか」と尋ねると受給者証

彼は「完成です」「粘土ください」と陽気な口調で言った。

「これはなんですか」と言うと、

「うーん」と本人も考え込んでいたが、気にしていない様子だった。

イベントを企画し、彼の作品を展示販売することになった。

決まって、お客さんはこう尋ねる

「これはなんですか」「なにに使うものですか」と。

担当していた私は、

「作者は考えてって言ってましたよ。」

「うーん」とみんなで、活用方法を語り合っていた。

置物とか?ドアストッパーとか?重石とか?泥団子?

みんなの過去の思い出から出る言葉がなんとも面白かった。

そして、「この存在感がいい」ということに。

使い方などは、結局どうでもいいことなのかもしれない。

スペシャルゲストは、コダンさん

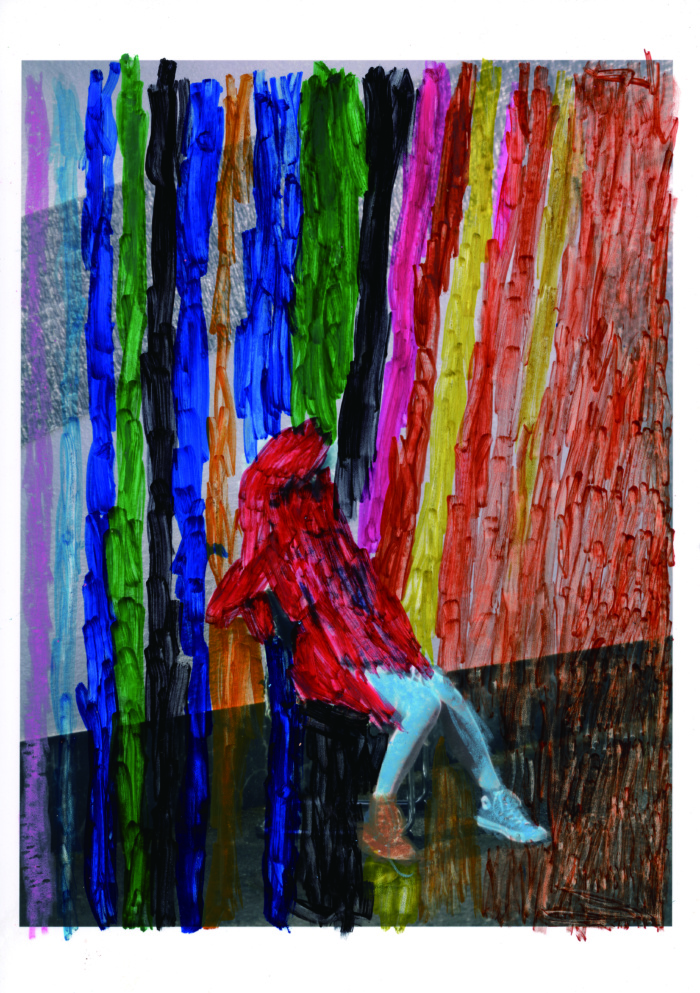

工房YUAIで創作している方々と交流をしました。エネルギーの塊のような作品群を見て頂きました。作品とファッションの融合をテーマに、コダンさんのインスピレーションが形になったのが今号の目玉です。ファッションのように作品を身に纏い、モデルやメイクなどが集い美しい写真が生まれました。また、撮影ではフォトグラファーである田中舞さんの感性が輝いています。

コダン

https://www.instagram.com/stycodan/

田中舞

永畑智大(ながはた ともひろ)彫刻家、漫画家、絵本作家https://www.instagram.com/p/DLJcz4vPmK8/

左の漫画は、永畑さんがコラボレーションした作品です。親しみのある工房YUAIの世界観が描かれています。

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

自分でSOSを解決できない人はどうなのだろう。

例えば、障害があり、会話ができない人、身体の行動が限られている人、他人に頼れない人。

社会からサポートを受けている人にとって、自分で意思を伝えることができないと、意外と、求める満足を得ることが難しい現実に気づく。

「福祉」とは辞書で引くと「等しくもたらされるべき幸福」という意味がある。

障害者権利条約が締結されたことで、障害者の差別解消法や、合理的配慮の努力義務、障害者雇用促進法など

次々と新しい制度が生まれている。

このことは、1歩ずつ生きやすい社会になってきている感じがする。

が、それに実際に取り組む私たちの意識は高まっているのだろうか。

今回、「贅沢と満足」をテーマに、私たち1人ひとりが、生きることに向き合うヒントを考えてみる。

福祉感:スウ ェ ーデンは福祉の国

記事:古屋崇久

スウ ェ ーデンでは施設解体をしてから、 とにかく個人が自立する事を大切にしてきた。 肉体的 ・ 精神的に障害を持って生まれた子どもにを大切にしてきた。 肉体的 ・ 精神的に障害を持って生まれた子どもに対して、 親御さんは家から出す選択を躊躇してしまう。 しかし、 親御さんが高齢化してしまうとサポートが困難となっ てしまうことから、 親御さんに依存させない為、 若い段階で自立プログラムに入る事になる。この若年時の 〈自立〉 というプログラムがとても重要なようで、 創作の現場でもそれぞれが自発的な活動をしていた。 創作に関しては、 美術スタ ッフと対等な関係だ っ た。

WEB版篇Ⅰ

ストックホルムの港湾部に位置するリノベーションされた閑静な倉庫群の一角にひっそりと佇む創作の場「inuti」。創作活動を中心に身体活動や音楽活動など表現活動に特化したアトリエを近隣に3つ展開するスウェーデンでも歴史のある団体だ。

義務教育を終えた18歳から65歳まで利用できるというこのアトリエでは、創作活動での自立支援を行なっている。アトリエの雰囲気は、白を基調とした内装と沢山の窓から入る光が開放的で、とても倉庫のような閉塞感はない。大きなフロアだが、それぞれにパーテーションで区切られたブースが設置されているので、創作に向かう為の配慮が感じられる。

サポートスタッフは、絵画や陶芸、彫刻、デザインなど専業のアーティストが担い、全体を統括するスタッフに福祉のプロフェッショナルを据えている。技術としての表現基礎は義務教育で学んでいるため、ここでは皆が主体性を育むように、ラウンジで会話をしたり作品を囲んで笑い合ったり、スタッフも利用者も混同して創作する姿があり、決して工業生産的な創作の場ではなく、さながら美術大学のような雰囲気で居心地が良かった。

「自主性」と「主体性」の違いは、決定権が他者か自分かの違いである。それらを育むには、どうしたら良いのか?似た言葉で「自立」と「自律」という言葉がある。これらに共通するのは自己の立ち位置を認知する力である。そう言った自己認知を促すきっかけになる行為が、自らの内面にある表現の具現化であり、そこに現れた表現に対する他者との会話であるように思えた。

社会において障害を抱える人に対する自立を促す取り組みである所謂「ノーマライゼーション」という原理は1950年代、デンマークで生まれた。それに派生して隣国であるスウェーデンでは、社会で主流となる日常を送れるようにとの思いでノーマライゼーションの基礎となる8つの原理を打ち出し、今現在その原理が世界で主流となるきっかけとなっている。社会生活上での所謂バリアフリー化という体制は法整備されたが、障害を持つ方々自身の社会性へのサポートはいかにして行われているのだろうか?

【訪問先:inuti / Stockholm】

瞳から移る景色はどのように見えているのだろう。

キラキラした世界?ギラギラした世界?

この絵を見ると少し違った世界に気づかせくれる。

休日、家族とアスレチックへ出かけた。

家では小学生の娘が元気に室内でジャンプしたり、懸垂をしたりしていた。年末に TV 放送されていたサスケをみた娘が影響を受けていた。さがみ湖リゾートプレジャーフォレストにキッズサスケという場所があることを知り行くことになった。キッズサスケは、アスレチックのようなルートが12個あり大勢の子供たちで賑わっていた。娘も楽しそうにコースを回り完走した。とても楽しい出来事だった。帰路に着き、自宅で片付けをしていると娘の上着ポケットに手を入れると、中から「タネ」が入っていた。

「どうしたの」と尋ねると「落ちてたの」と嬉しそうに答えていた。私は、その種の形状から梅干しであることはすぐにわかった。

誰のかもわからない食べた後のタネが、娘には綺麗に見えたのだ。昔から、お気に入りの石や木ノ実を吟味して宝物のように拾っていたことを思い出した。娘の新鮮な感覚を私はとても美しいなと思った。

あなたの地域で「STUDIO YUAI」を置いていただける場所、特集場所のリクエスト、企画・タイアップのご相談など、お気軽にご連絡ください。

※設置を希望される店舗様は編集部までご連絡ください。在庫の関係上、部数や設置のご相談をさせて頂く可能性がございます。予めご了承ください。

フライヤー設置場所

配布場所により配布開始日や設置の有無が変動する場合、在庫切れの場合がございます。お手数ではございますが、ご希望の際は各店舗へご連絡をお願いいたします。

関東

-

横浜市民ギャラリーあざみ野

〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1丁目17−3

-

山梨県立美術館

〒400-0065 山梨県甲府市貢川1丁目4−27